「受忍限度論」を知っておきましょう!

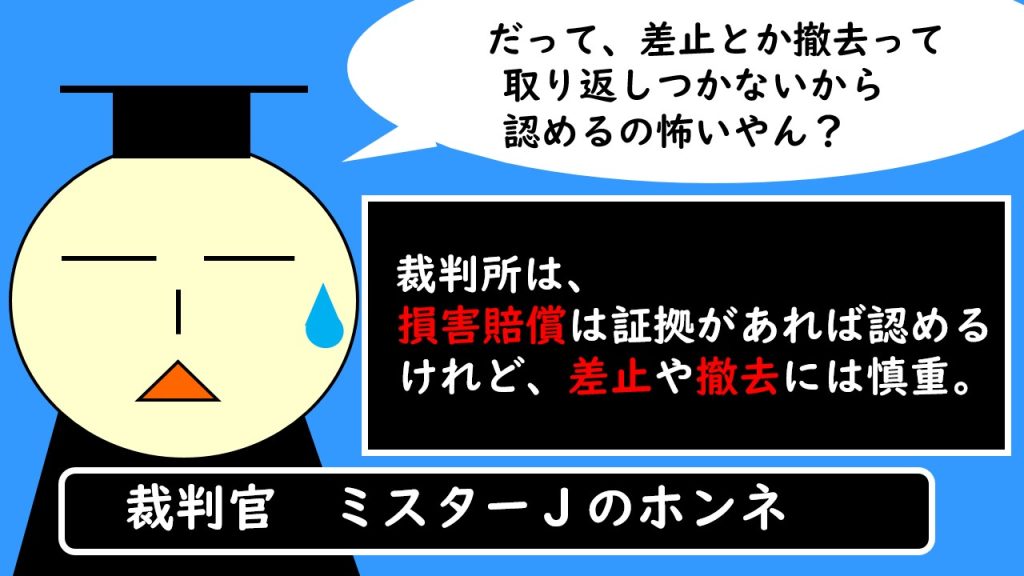

請求するものの種類としては、民法709条の「不法行為」の損害賠償請求、差止請求や撤去請求が考えられます。

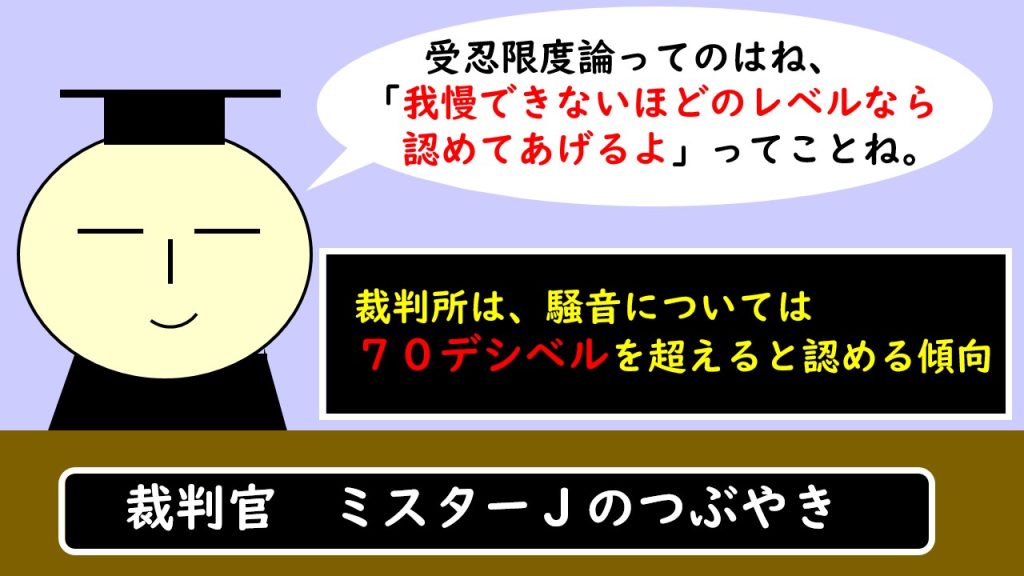

臭いや騒音については、裁判所は「受忍限度を超える場合」に損害賠償請求を認めるとしています。これを「受忍限度論」といいます。

裁判所の視点としては

・臭いや音の強さ・頻度・継続性はどの程度か

・臭いや音の時間帯はいつか(営業時間中や繁忙時間であれば特に有利になります)

・営業への影響がどのくらいか(売上の減少量、スタッフの退職など)

・これまでの交渉の経緯

などを重視します。

絶対とは言い切れませんが、騒音だと70デシベルを超えると認める傾向にあります。

また、被害を受けている側が美容業の場合、「静穏・快適性を重視する業態である」ということも考慮してくれると思われます。

臭いや騒音が受忍限度を超えると判断された場合、損害賠償や営業妨害行為の差止めを求めることができます。

具体的なアクションの手順(対応マニュアル)

①通知

・まずは管理会社やビルのオーナーに通知書を送り、状況を相手に把握してもらいましょう。

・管理会社には電話で連絡するのでもよいですが、客観的に連絡した日時の証拠を残すためには、少なくとも「メール」など「証拠に残るもの」にする方がよいです。

②交渉

・ビルのオーナーや管理会社に詳細な状況を伝え、対応を依頼しましょう。

・そのときは写真・録音録画・記録があるとより状況が伝わりやすいです。

※あまり量が多いとかえってわかりにくくなってしまうので「厳選」しましょう。

・臭いや騒音を出している店舗に連絡するかどうかもこの時点で検討することになります。

(書面の通知書は弁護士名で行うと効果的です)

③裁判

・民事調停:裁判所での話し合いによる解決を目指します

(調停は本人だけでもできるので費用が抑えられるというメリットがあります)

・訴訟(裁判):損害賠償請求、差止請求、撤去請求を目指します。

(ただし、差止請求や撤去請求が認められるハードルは高いです)

実際の判例では…

「受忍限度論」とは「ある程度は我慢してよね。我慢できないラインを超えた場合だけ認めるよ」というものです。

裁判では請求が簡単に認められるわけではありませんが、飲食店の騒音について不法行為が認められた裁判例を紹介します。

【事案の概要】

・Xのいるビルは、Yが店舗を経営する本件ビルと隣接していた。

・Yは、改装工事の際、本件ビルに排気ダクトとエアコン室外機22台を設置した。

(稼働時の騒音測定結果は「69デシベル」)

・XはYに対して①815万円の慰謝料請求、②将来分として1日5万円の慰謝料請求、③排気ダクトとエアコンの撤去請求をした。

【判決】一部認容 ※以下の理由は要旨です。

・本件ダクト及び本件室外機(以下「本件ダクト等」という)の騒音測定結果(69デシベル)が、地域の規制基準を超えていることが、Xらの立会いの下、行政の職員の計測により認められる

・本件ダクト等の騒音・熱風の程度、ビル周辺の環境、Yがより大きな利益を上げようとして出店したことなどを考慮すると、騒音は「受忍限度」を超えており不法行為を理由とする慰謝料請求は一部(157万8000円)は認められる

・しかし、今後Yが改善工事をする可能性等があるから将来分の慰謝料請求は認められない

・Xの被害の程度、本件ダクト等の越境の程度はわずかであること、被害場所の地域性、本件ダクト等が撤去されればYの営業は困難になること、Yが改善案を示して交渉してきた経緯があることなどを総合すると、本件ダクト等の撤去請求までは認められない

(東京高裁・平成15年2月17日Westlaw Japan 2003WLJPCA02170003)

なお、騒音は比較的計測により「デシベル」という形で数値化できますが、臭気の場合はもう少し綿密な準備が必要になるでしょう。

おわりに~オーナーを「臭い」や「音」から守るために~

美容室の営業は、環境次第で客足やブランドに直結します。

隣接施設からの影響を受けた場合は、証拠を揃え、冷静かつ計画的に対処することが鍵です。

弁護士や専門業者の協力を得ることで「美容と法」の両方に強い経営者でありましょう。

それではまた来週!

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所

▽公式サイト=http://y-niko.jp/

▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

■ あわせて読みたい