弁護士の松本隆さんによる連載『ヘアサロン六法』。

第66回は求償を取り上げます。

美容専門学校で美容師法の講義を担当している松本さんが、軽妙なトークとイラストでとことんわかりやすく解説します!

目次

「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく!」

こんにちは!弁護士の松本隆です。

第66回…ゾロ目の数字ですね。ゾロ目はサイコロ賭博の「そろい目」から来ているとか。

この連載では「ヘアサロン経営者向けにわかりやすく」をモットーに、あえて内容をシンプルにしてお送りしています。

事例から見てみましょう。

相談事例

相談者:Ⅹサロンの経営者A

先日、若手スタイリストYさんがブリーチ中にやらかしまして…

薬剤の濃度をミスって、お客さまの頭皮が「ヒリヒリ」どころか「ヒャアアッ!」という状態に…

お客さまには急いで謝罪し、医療費や慰謝料を含めて20万円を支払いました。

でも、ふと思ったんです。「これ、全部サロン持ちって…納得いかなくない?」

Yさんのミスなんだし10万円位は負担してもらってもいいんじゃ…?

どうでしょうか?

「従業員がしたミスをお店が持つっておかしくない?」って思ったことがある人、手を挙げて下さい!

そう、これは経営者としては切実な問題。今回のテーマは「求償(きゅうしょう)」、全国のサロン経営者の心の叫びに応える回です。

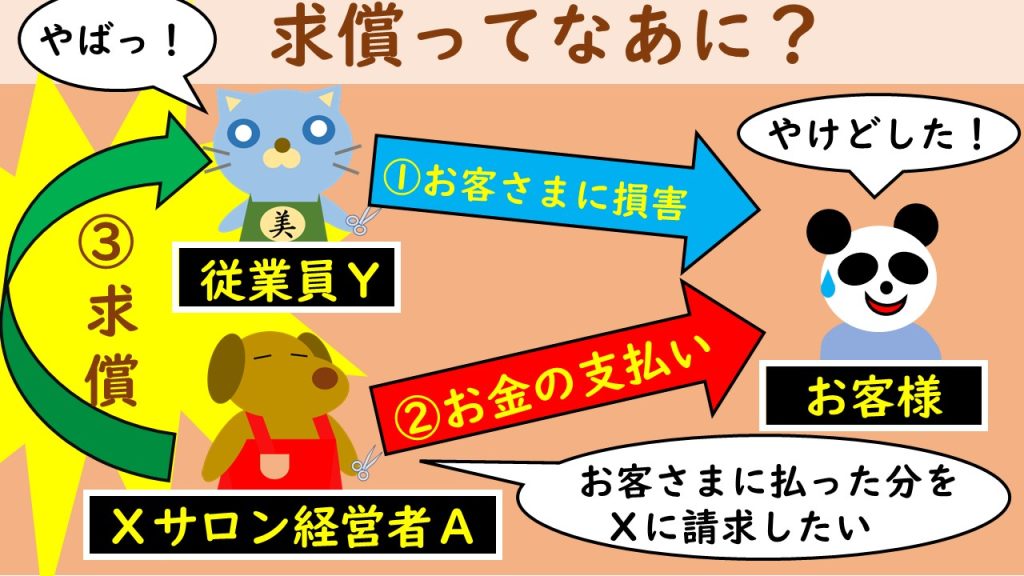

求償って何?ざっくり言うと…

「サロンが損害をかぶった。でも原因はアナタ(従業員)のミスじゃん!だからその分、アナタ(従業員)が払ってよ!」

というのが「求償」の場面です。

「不法行為」を定める民法709条によれば、人に損害を与えた場合、「加害者本人」が賠償責任を負います。

ただ、民法715条1項に「使用者責任」という条文があり、従業員が仕事をしているときに人に損害を与えた場合、サロン(会社)も賠償責任を負うとされています。

今回のⅩさんの相談のように、サロンが20万円の損害を賠償をした場合は「従業員に対して賠償した分の一部or全部を求償できるか」が問題になるのです。

(ちなみに求償権の根拠条文は民法715条3条です)

ちなみに、使用者が責任を負う理由は「報償責任の原理」ですが、「自転車事故」の回で解説しています。

>> 60.サロンのオーナーなら知っておきたい!自転車事故と交通違反のリスク

従業員に全額請求できる…んなワケない!

結論から言えば、サロンから従業員に対する求償については「よほど悪質でないかぎり、全額は無理」です。

求償の相場は「5%~25%くらい」が多いです。

それ以上となってくると従業員に「重過失」や「故意」が認められる場合です。

みなさんは「求償の金額が多いケースはどういうのがあるの?」ということが知りたいと思いますので、以下、裁判例をまとめてみました。

(※判決文を直接読んでまとめています)

裁判例1「税理士事務所の従業員がめっちゃ適当に会計処理をしちゃった件」

【事案】

税理士Ⅹには医療法人の顧客がいた。Xの従業員Yは医療法人の顧客の会計処理をしていたが、あまりに不適切な処理をしたため顧客は追徴課税をされてしまい、契約解除になってしまった。

そこで、XはYに対して顧問料などの損害を受けたと主張し、2739万6000円を請求した。

【判決】

裁判官は、損害額は「576万6000円」(顧問料1年分の50%+監査役報酬)とした上で、ⅩがYに求償ができるのは「4割」に相当する「230万6400円」とした。

(東京地判令和5年1月19日・Westlaw Japan・2023WLJPCA01198020)

Xとしては「ありえないでしょ…」って感じだったと思います。

でも、裁判所は冷静に「Yのせいもあるけど、Xもチェックしてなかったよね」と判断。

結局、Yさんの責任は40%、つまり「6割は自分で何とかしてね」ということでした。

(求償の相場は0~25%くらいなので、「4割(40%)」はかなり大きい方なんですけどね)

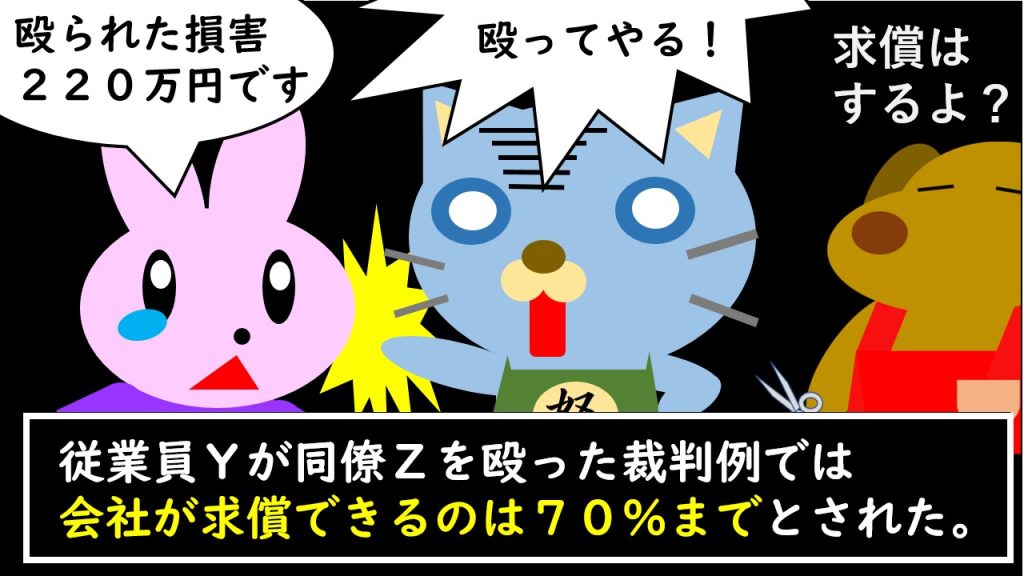

裁判例2「従業員が他の従業員をぶっとばしちゃった件」

【事案】

Ⅹ会社の従業員Yは同僚の従業員Zを殴った。Zの損害220万円のうち、X会社は205万円、Yは15万円をZに払った。そこで、XはYに対してZに払った205万円を請求した。

【判決】

裁判官は、損害額は「220万円」とした上で、ⅩがYに求償ができるのは「7割」に相当する「154万円」とした。3割引かれた理由は、「職場の従業員同士のトラブルを防止するための教育や目配りをすることができなかった分」だとした。

(東京地判平成27年12月21日・Westlaw Japan・2015WLJPCA12218016)

このケースは、従業員Yがわざと(故意で)殴っているので「10割(100%)」求償できるはずです。しかし、会社にも「トラブル防止ができなかった責任」が3割あるから「7割(70%)」にとどめた感じです。

裁判例3「クリーニング店の従業員が詐欺をしまくった件」

【事案】

クリーニング店Ⅹには格安の利用券というシステムはなかった。しかし、Xの従業員Yは顧客40人に格安の利用券があるかのような説明をし、返金や対応の費用に367万2468円がかかった。

また、従業員Yは横領を繰り返しており814万1766円にのぼった。

XはYに対してこれらの損害の合計1181万4234円を請求した。

裁判でYは、求償の制限の理由として「会社の体質に問題があった」「パワハラや重いノルマの中でやむを得なかった」などと主張した。

【判決】

裁判官は、損害額は「1181万4234円」を全額認めました。つまり、ⅩがYに求償(請求)ができるのは「10割(100%)」ということです。

(東京地判平成30年3月28日・Westlaw Japan・2018WLJPCA03208008)

お店で使っていない利用券を売るというのは「ミス」ではなく故意の犯罪(詐欺)ですよね。

ここまで悪質なケースですとさすがに全額求償できます。