美容室の現場ではどう考える?

例えば、以下のようなケースではどうでしょうか。

ケース1:サロンの教育不足により新人アシスタントがカラーの配合を間違えて客に損害が発生した場合

サロンの教育が不十分だったなら、サロンに責任があるので、求償できない可能性が高いです。

ケース2:スタイリストがサロンのルールに違反して、薬剤濃度を独自にアレンジして使って客に損害が発生した場合

スタイリストの行為の悪質性が高ければ、一部求償ができる可能性があります(5~25%程度)。

ちなみに、冒頭の事例では、Yさんのミスはわざと(故意)ではありませんし、重過失があるとまでも言えませんので、Ⅹさんが20万円のうち10万円(5割)を従業員Yに負担させることは難しいでしょう。

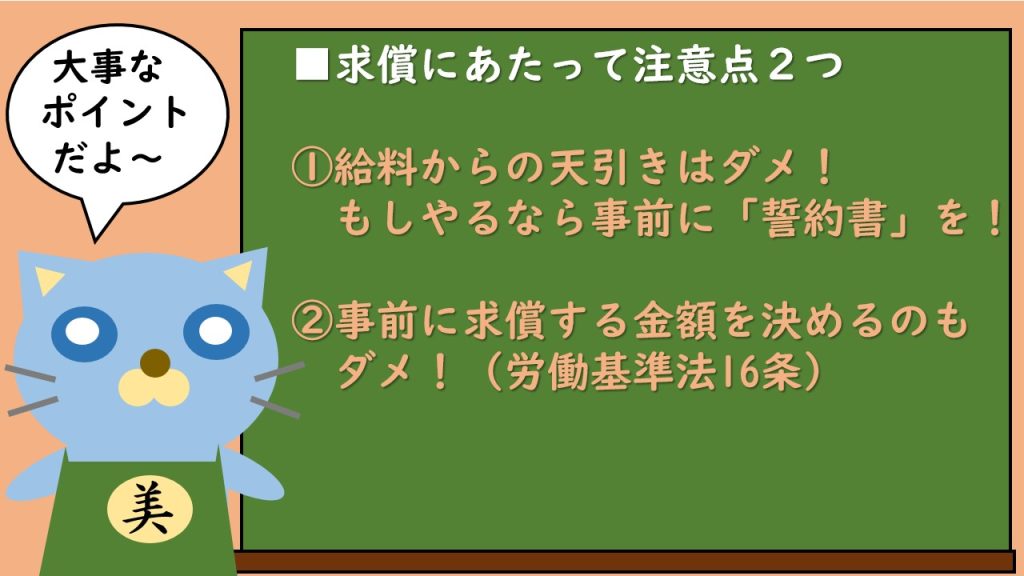

求償にあたって注意点2つ

①給料からの天引きはダメ、絶対!

仮に求償できる場合でも「お給与からの天引き」は違法です(労基法24条)。

つまり、「求償があるから今月10万円天引きしとくね〜」はダメ!

もしやるなら事前に「誓約書」を作りましょう。ラブレターじゃダメです。

②事前に求償する金額を決めるのもダメ!

「従業員がミスをしたら〇円取るって決めておけばいいんじゃない?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、労働基準法16条は、サロン(使用者)が事前に違約金や損害賠償額を決めちゃダメだよ、としているのでできません。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ですので、就業規則や雇用契約書にこういった内容は載せないようにしましょう。

(弁護士さんや社労士さんに作成を依頼すれば安心です)

求償よりも大事なこと

従業員のミスも含めて、お客さまに提供するサービスのリスクはサロンが負うものです。

それが「報償責任の原理」というやつ。かっこよく言えば「上に立つ者の宿命」です。

だからこそ、求償よりも大切なのは

・教育・管理体制の整備

・保険(賠償責任保険など)の加入状況チェック

・クレーム対応マニュアルの準備

といった「そもそも事故を起こさないしくみづくり」です。

怒りたくなる気持ち、めっちゃわかります。

「え、なんで私が払うの!?Yさんがやったのに!」と、天に拳を突き上げたくなる瞬間、あるでしょう。

でも、感情のままにガツンと請求してしまうと「労使トラブル」「労基署通報」という第2ラウンドが始まってしまいます。

下手すりゃ「SNS炎上」の追加オプション付きです。

サロン経営には、ハサミの技術だけでなく「法的リスクの回避スキル」も求められているんです。

おわりに

本日は求償について解説しました。

経営者の方にとっては、「これって従業員の責任だよね?」と思ったことはあると思いますので、この記事を読んで少しでもすっきりしていただけたら嬉しいです。

それでは、また来週。

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所

▽公式サイト=http://y-niko.jp/

▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

■ あわせて読みたい