試用期間中に解雇が認められるケースとは?

では、どのような場合なら試用期間中の解雇が認められるのでしょうか?

①明らかな勤務不良があること

・無断欠勤・度重なる遅刻

・接客態度に重大な問題がある

・技術レベルが著しく不足している

②虚偽の経歴申告

・資格・経歴の詐称など

(今回の冒頭の事例では「Yさんがスタイリストとしての経験は5年だと言っていたのに2年しかなかったということなので、まさにこれに該当します」

③協調性の欠如による重大な支障

・上司の言うことを聞かない

・従業員間の関係を悪化させるような行動がある

試用期間中の解雇に関する最近の裁判例

【有効とされた例】

美容師さんも技術に関する仕事ですから、参考になる裁判例です。

この裁判例では、試用期間中の従業員の起こしたミスを詳細に証拠に残していたところが勝訴のポイントです。

(「NC旋盤作業」はGoogleでイメージ検索していただくと内容がわかりやすいかと思います)

【事案の概要】

・Xは銑鉄鋳物製造等の会社であるY社に試用期間3カ月後に正社員になるという条件で採用。

・Xは面接にて、NC旋盤作業は2年ぐらい経験があると言っていた。

・試用期間2日目からNC旋盤作業に従事したが、計測ミスや誤った材料使用による事故を2回起こした。寸法ミスは日々繰り返され、改善されなかった。

・Xの反応は曖昧で改善意欲も乏しく、同僚からも不適格だとの声が上がっていた。

・Y社は重大事故や怪我をすると考え、試用期間2週間の時点で解雇したためXが提訴。

【判決要旨】

請求棄却(Xさんは1円ももらえず)

・試用期間中の解雇は、通常の解雇より広く認められる。

・Xは実働3日目頃以降、Y社の代表者等から注意指導を繰り返し受けていながら、NC旋盤での加工作業におけるミスをしている(2度目のミスは、機械の芯をずらしてしまうほどの事故)

・また、Xは寸法の計測ミスを繰り返しており、本件解雇時まで改善されていなかった。

・本件解雇は、事故やミスの頻発、改善の兆しのなさなどから、客観的に合理的理由があり、社会通念上相当と認められ有効である。

(東京地裁・令和6年9月18日Westlaw Japan 2024WLJPCA09188001)

【無効とされた例】

【事案の概要】

・薬剤師XはY薬局で働くため試用期間3カ月付きの無期労働契約を締結した。

・Xは老眼のため時間をかけないと処方せんの内容を読めなかった。

・Xが調剤業務等で誤りを繰り返していたので、Yは服薬指導業務をするよう指示したが、Xは大きな声で独り言を言うため、注意をしていた。

・Xは「アドエアディスカス」の服薬指導の際、服薬方法が特殊であるのに「説明書き見てやってね」と患者に伝えただけだったので、他の薬剤師がXに注意をした。

・Xは水虫薬を処方された女子中学生の患者に周囲が聞こえる大きさの声で水虫の薬が出ていると言ったため、女子中学生の親がYにクレームを入れた。

・Y薬局はXと面談をしてクレームの内容や業務内容の不備について確認したが、Xは改善する姿勢を示さなかった。

・Y薬局は、試用期間を1カ月延長し、試用期間満了時に本採用を拒否(解雇)したためXが提訴。

【判決要旨】

請求認容(不当解雇)

・ 試用期間の延長について、Xは「延長に同意していない」と主張したが、裁判所は「1カ月の延長合意があった」と認定した。

・ 本採用拒否については、Xの勤務状況には一定の問題があったものの、延長後の期間では重大なミスは見られず、改善指導の経過や十分な配慮も欠けていたといえ、本採用拒否は無効とした。

(大阪地裁・令和6年2月22日Westlaw Japan 2024WLJPCA02226011)

裁判官は「試用期間延長中の勤務状況」を重視しました。

試用期間延長中にXさんにはミスがあまりなかったので、会社側にとっては不利な事情になってしまいました。

延長せずに本採用拒否をしていたら結論が変わったかもしれません。

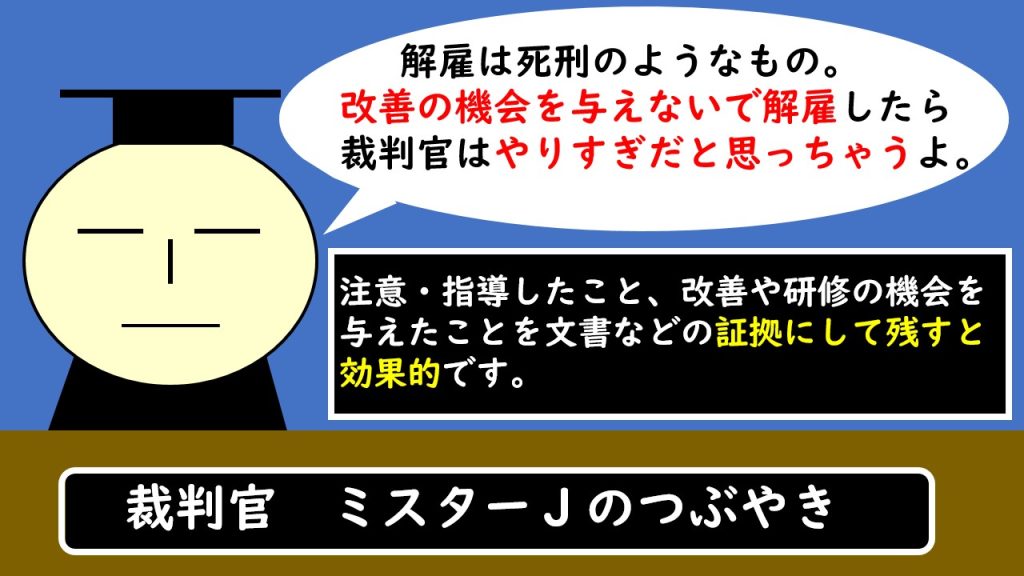

解雇にあたってのポイント

(1)複数回の注意・指導

・業務に関する指導や指摘をした場合、文書で残すのが最善の手段です。

→例えば、インシデントレポートという形で残すと効果的です。こういった文書があればあるほど解雇が正当なものであるという証拠になります。

・改善や研修の機会を与える。

→改善や研修の機会を全く与えないと一切チャンスを与えずにクビにしたことになるので、不利になります。

(2)解雇理由書を用意

・いつ・どのような問題があったかを明確に記録しておきましょう。

(3)就業規則・雇用契約書に記載

・「試用期間中の解雇」に関する定めを就業規則や雇用契約書に明記しておくことが重要です。

(4)30日前の予告または解雇予告手当の支払い

・試用期間中でも14日を超えて雇用している場合は、解雇予告または手当が必要です。

(5)トラブル予防のための工夫

・試用期間の目的・期間・評価基準を明確に書面で交付する。

・フィードバック面談を定期的に実施し、双方の認識のすり合わせを行う。

おわりに

試用期間中であっても「うちのやり方に合わない」だけで解雇にはできません。

採用段階からの説明・記録・対話が、トラブルを防ぐカギになります。

就業規則や契約書の整備が健全なサロン経営につながります。

それでは、また来週。

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所

▽公式サイト=http://y-niko.jp/

▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

■ あわせて読みたい