定額制のトラブル事例から学ぼう!

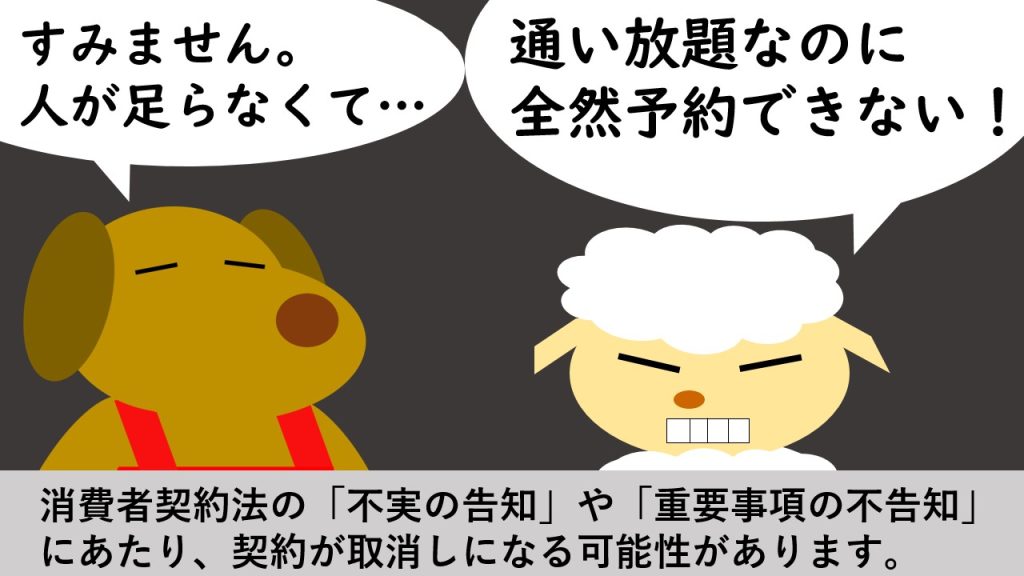

事例1「月4回は行こうと思っていたのに予約が取れない」

例えば、「通い放題」を強調しすぎてしまい「予約が制限されることがある」というルールの説明が不十分だった場合です。

消費者契約法の「不実の告知」や「重要事項の不告知」にあたり、契約が取消しになる可能性があります。

事例2「執拗に定額制(サブスク)への変更を迫られた」

例えば、「定額制に変えませんか?」「変えるなら今日がいいですよ!」等としつこく勧誘した場合です。

消費者契約法の「困惑による契約」にあたり、契約が取消しになる可能性があります。

事例3「施術内容の変更が一方的に行われた」

例えば、「カットOK」だったのに「簡単なカットだけOK」というように契約時に約束したサービス内容を途中から変えた場合です。

仮に「事業者がサービス内容を自由に変更できる」という契約だったとしても、「消費者の利益を一方的に害する条項」にあたり、契約が無効とされる可能性があります。

事例4「料金がいつの間にか値上げされた」

例えば、利用者に事前説明や同意を取らずに月額料金を変更した場合です。

これも事例2同様、「消費者の利益を一方的に害する条項」にあたり、契約が無効とされる可能性があります。

事例5「自動更新されてしまって契約をやめられない」

例えば、自動更新の停止条件や手続方法が不明確な場合です。

消費者契約法の「重要事項の不告知」にあたり、契約が取消しになる可能性があります。

トラブルを防ぐためにやるべきこと

①サービス内容を明確に表示する

「定額制」や「サブスク」と言われると「通い放題」と思われてしまいがちです。

「月○回まで」「1日○人限定」などの制限はわかりやすい形で契約書に明記しておきましょう。

②申込書または同意書を交付する

解約方法・返金条件・注意事項を明記して、署名をもらうのが理想です。

弁護士に見てもらうのがいいでしょう。

③条件を一方的に変えない

条件の変更が自由にできるようにしても「消費者の利益を一方的に害する条項」で無効となってしまうので、勝手な変更はしないようにしましょう。

④継続課金の停止を明確にする

クレカの自動更新・引き落とし停止の時期をわかりやすく伝えましょう。

おわりに

「特商法に当たらないから安心」というのは、あくまで制度上の話。実務上はむしろ説明不足や運用ミスによってトラブルになるリスクが多いので要注意です。

美容室の定額制サービスは、運用次第で顧客満足度を高める武器にもなり、信用を失う爆弾にもなります。

「このくらいはいいだろう」ではなく「どこまで説明すれば誤解されないか?」という視点で、契約内容を見直してみてくださいね。

それでは、また来週。

松本 隆

弁護士/横浜二幸法律事務所・パートナー

早稲田大学法学部、慶応義塾大学法科大学院卒業。2012年弁護士登録(神奈川県弁護士会)。企業に寄り添う弁護士として労働問題を多く扱っており、交通事故や相続にも精通している。また、美容師養成専門学校において「美容師法」の講義を担当しており、美容業界にも身を置いている。社交ダンスの経験も豊富であり、メイクやヘアスタイルにも詳しい。2021年にはメンズ美容のモニターとして100日間チャレンジを行うなど、メンズ美容の重要性も説いている。「髪も肌もボディもケアさえちゃんとすればアンチエイジングは必ずできる」というのがモットー。

横浜二幸法律事務所

▽公式サイト=http://y-niko.jp/

▽TEL=045-651-5115

監修・執筆・イラスト/松本隆(弁護士)

■ あわせて読みたい