アメリカのトランプ政権と日本の間で交わされた日米関税合意。

しかし、合意文書を作っていなかったため、すでにさまざまなトラブルが生じています。

今回の「週刊タイパニュース」では、日米関税交渉の結果について引き続き解説していきます。

合意したのに文書を作らなかった!?

こんにちは!ジャーナリストでVTuberとしても活動している宮原健太です。

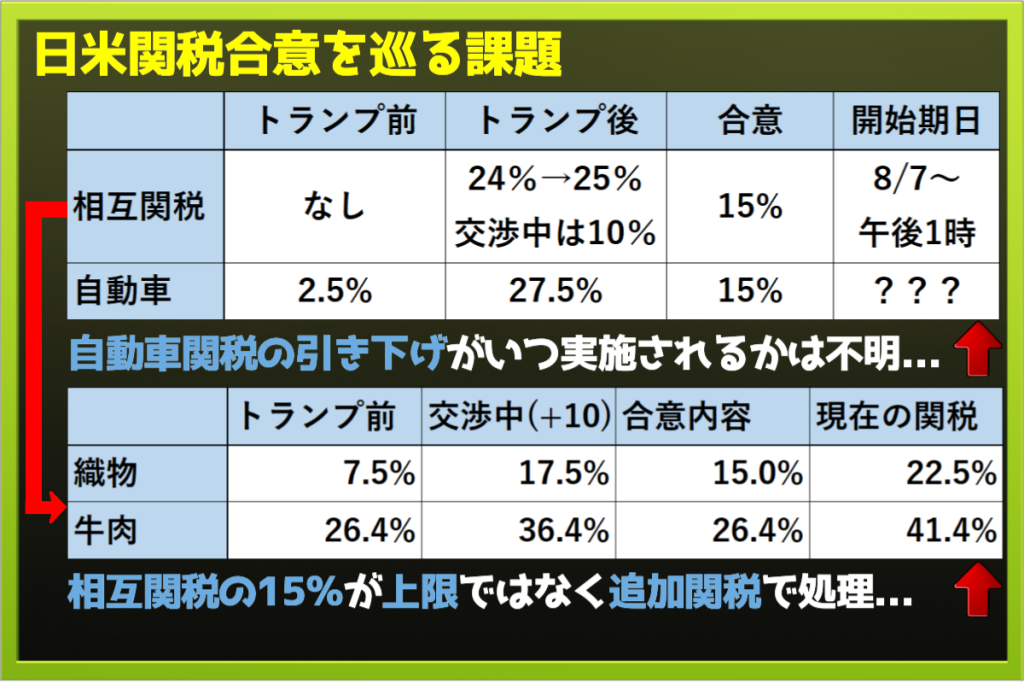

前回解説した通り、アメリカのトランプ政権から25%という相互関税を突き付けられていた日本ですが、なんとか15%まで関税を引き下げることに成功しました。

しかし、その一方で、この合意については米側と文書を作成していなかったことが発覚。

その中で、合意内容とは違う関税が課されるなどのトラブルも生じています。

どうしてこのようなことが起きてしまったのでしょうか。

関税引き下げの早期実施を優先したが…

まず、合意文書を作らなかった理由について日本政府は、関税の引き下げを早期に実施するためだったと説明しています。

アメリカは日本以外にも世界各国と関税交渉をしていて忙しく、その中で日本が文書の作成にこだわってしまうと、合意が遅れてしまい、結果的に国益の損失に繋がる。

そのため、文書作成をいったん置いておいてでも、合意を進めることを優先したということです。

しかし、その結果、合意内容を巡るすれ違いがアメリカと生じています。

関税の内容や時期を巡ってすれ違い!

まず、日本は自動車の関税について、27.5%まで引き上げられていたのを15%まで引き下げることで合意していたのですが、これがいつから引き下がるのかが未だに明示されていません。

日本は自動車の輸出大国になりますので、車の高関税は一刻も早く解消する必要があります。

また、相互関税についても15%は上限だと合意していたはずが、追加関税として処理されていました。

どういうことかというと、例えば織物はトランプ関税がかかる前から7.5%の関税がかかっていたわけですが、あくまで相互関税の15%は上限であり、織物の関税も15%まで引きあがって終わるはずでした。

それが、アメリカはもとの7.5%に15%を追加して22.5%の高関税をかけてしまったのです。

これに対して日本が抗議をして、アメリカは上限が15%となるように戻していくと表明したのですが、合意の脆弱さが浮き彫りになりました。

日本経済への影響は?

このような形で、すでに合意した内容を巡って、課題が引き続き残っています。

また、関税が引き下がったとは言え、トランプ大統領が新たな関税を課す前に比べると、関税は高くなっており、それが日本経済にどれほどの影響を与えるのかも注視する必要があるでしょう。

次回はまた別のニュースについて解説します!

ぜひ、お楽しみに!

宮原 健太

ジャーナリスト、YouTuber

1992年生まれ。2015年に東京大学文学部を卒業し、毎日新聞社に入社。宮崎、福岡でさまざまな事件、事故、災害現場の報道に携わった後、東京政治部で官邸や国会、政党や省庁などを取材。自民党の安倍晋三首相や立憲民主党の枝野幸男代表の番記者などを務めた。2023年に独立してフリーで活動を開始。文春や集英社、PRESIDENT Onlineや現代ビジネスなど様々な媒体に記事を寄稿している。YouTubeチャンネル「記者VTuberブンヤ新太」ではバーチャルYouTuberとしても活動しており、日々のニュースを分かりやすく解説している。

▽YouTube=https://www.youtube.com/@bunyaarata

▽X=https://twitter.com/bunyaarata

▽note=https://note.com/bunyaarata

■ あわせて読みたい

編集/大徳明子 文・図表/宮原健太(ジャーナリスト)