国民生活に大きな打撃を与えているコメの価格高騰。

こちらを受けて、政府は減反政策についての見直しも検討しています。

今回の「週刊タイパニュース」では、米の価格高騰についてさらに深掘り解説します。

備蓄米がようやくスーパー店頭に

こんにちは!ジャーナリストでVTuberとしても活動している宮原健太です。

今月に入って、スーパーの店頭に備蓄米が約2000円で並び、買い物客が殺到しているような様子がニュースになっています。

もしかすると、皆さんの中にも備蓄米を入手した人もいるかもしれません。

しかし、一方で備蓄米以外のお米の価格はなかなか下がっていません。

お米の値段が全体的に下がるためには、その生産体制を根本から見直す必要があると言われています。

日本のコメを巡る現状とは?

そもそも、今のお米の生産を取り巻く環境はどうなっているのでしょうか。

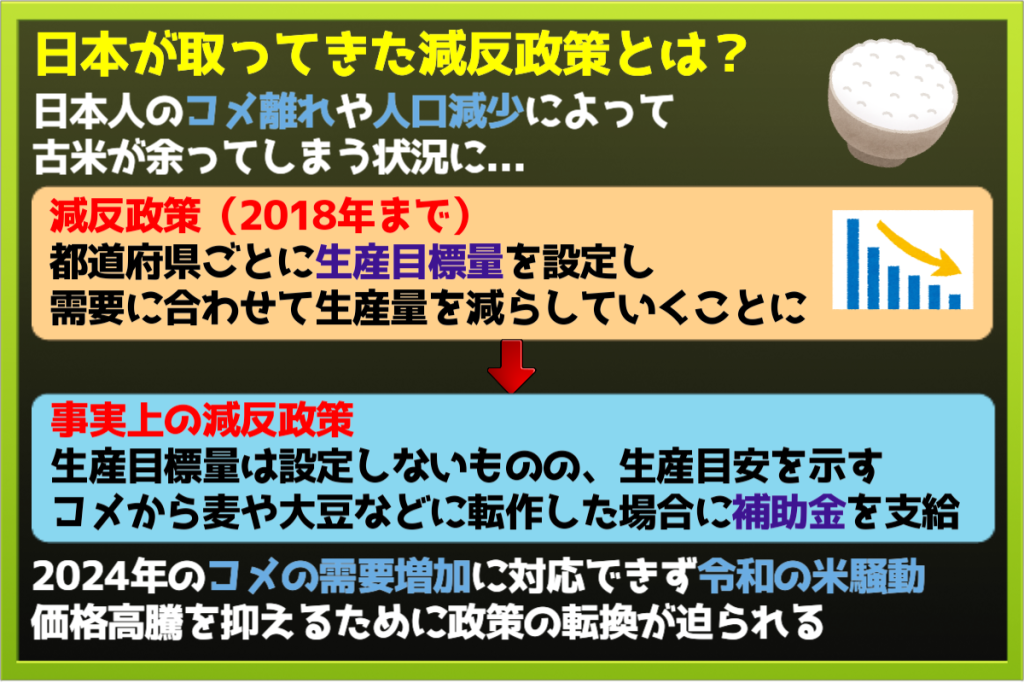

現在、日本ではコメの生産をどんどん減らしていく、事実上の減反政策が取られています。

「事実上の」とはどういうことかというと、国がコメの生産量を調整する「減反政策」自体は2018年に廃止されているのですが、その後も、コメから他の作物に転作したときに補助金を出すなど生産量を減らす体制を取っていて、実質的には減反政策が続いているのです。

現在の生産量はピーク時の約半分である700万トンにまで減少しています。

なぜ減反政策をやってきたのか?

どうして、わざわざコメの生産量を減らしてきたのか。

それは、日本においてコメの需要が減っているからです。

昔と比べて日本人の米離れが進んでいるほか、そもそも日本の人口がどんどん減っている。

その中でコメの生産を維持していると、コメ余りが生じてしまい、価格が暴落してしまいます。

そうすると、農家の収入が大きく下がってしまうため、わざと米の生産量を減らしてきたわけです。

現在のコメの価格高騰へ

しかし、そのようにコメの生産量を減らしている中で、昨年はインバウンド増加やウクライナ戦争、南海トラフ地震臨時情報などによって需要が高まってしまったため、スーパーからお米が消える令和の米騒動が発生。

それが現在のコメの価格高騰に繋がってしまったのです。

では、そこから日本はコメ生産をどう変えていくつもりなのでしょうか。

次回も引き続き、米の価格高騰について解説します!

ぜひ、お楽しみに!

宮原 健太

ジャーナリスト、YouTuber

1992年生まれ。2015年に東京大学文学部を卒業し、毎日新聞社に入社。宮崎、福岡でさまざまな事件、事故、災害現場の報道に携わった後、東京政治部で官邸や国会、政党や省庁などを取材。自民党の安倍晋三首相や立憲民主党の枝野幸男代表の番記者などを務めた。2023年に独立してフリーで活動を開始。文春や集英社、PRESIDENT Onlineや現代ビジネスなど様々な媒体に記事を寄稿している。YouTubeチャンネル「記者VTuberブンヤ新太」ではバーチャルYouTuberとしても活動しており、日々のニュースを分かりやすく解説している。

▽YouTube=https://www.youtube.com/@bunyaarata

▽X=https://twitter.com/bunyaarata

▽note=https://note.com/bunyaarata

■ あわせて読みたい

編集/大徳明子 文・図表/宮原健太(ジャーナリスト)